「喜ぶ」は、何かよいこと、嬉しいことがあるときに、表わす言葉、態度、動作のことです。

「喜べる心」は、何かをしたことによって相手が喜んでくれたのを見て、自分が喜ぶ気持ちになることです。前述の「夕食にカレーをつくる」着想で、家族がカレーを食べて喜んでくれたことに、自分がやってよかったといういい気持ちと言えます。

喜べる心はちょっとした所作で出来ます。

笑顔、思いやる言葉や態度をとる、物事を進んでする、困っている人に席をゆずる、褒めるなどがあります。

夏目漱石の小説「虞美人草」に『或る人は十銭を以て一円の十分一と解釈し、或る人は十銭を以て一銭の十倍と解釈す』とあります。

同じ事柄でも、人の置かれている状況や価値観によって、受け取りかたが異なります。

小さいことにも楽しめる自分自身を変えていくことでしょう。

もっと大事なことがあります。不安、悩み、苦しみなどがあるとき、喜べないときに喜べる気持ちになれるかどうかです。

人生は長丁場です。苦しいことを乗り越えた夢のある輝いた状態を作り出すことが必要となります。人と競争するのではなく、何かのきっかけで自分の存在価値を見つけて、それに向かうことです。何か自分の足りないところがあれば、それを補うことです。

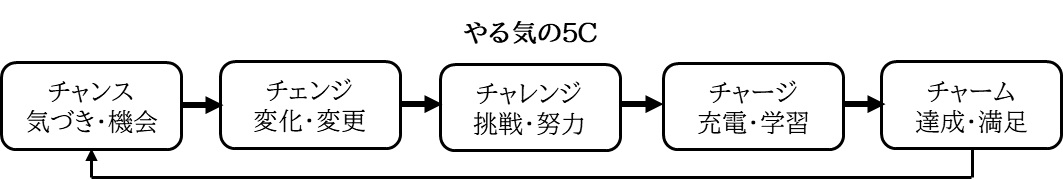

それには、「やる気の5C」があります。図解します。

5Cは、チャンス、チェンジ、チャレンジ、チャージ、チャームの五項目です。

チャンスは、何にかの物事に気づくことです。

チェンジは、そのことをやろうと意識します。

チャレンジは、その実現に向けて努力します。

チャージは、足りない知識や能力などを補います。

最後のチャージは、物事が達成して、喜べる気持ちになることです。

もう一つ喜べる心には、喜ぶ仲間が集まり、喜びを分け合うことは、お互いに幸も分かち合えることにもなります。

喜ぶことに笑いがあります。昔から「笑いは百薬の長」と言われています。笑うことで、これまでの苦労や心配の種が一変で吹き飛んでしまうことがあります。