『目に青葉 山ほととぎす 初鰹』という季節が過ぎ、水無月(六月)になりました。水無月は、「みなづき」と読みますが「みずのつき」ということらしいです。何故かと言いますと、六月は水田に水を張り、稲の苗を植える月ですから。

同じように十月の神無月は「かんなづき」でなく、「かみのつき」いうことになります。

さて、友人から紀州備長炭を教えてもらい、昨年(2024)年12月から使い、半年が過ぎました。これまでの使用経過をお知らせします。

1. 紀州備長炭の概要

1.1. 紀州備長炭とは

紀州備長炭の説明資料から、紀州備長炭は和歌山県で熟練した職人が300年前から伝統的な製法で、ウバメガシ(姥目樫・馬目樫)を原料として作られた硬い最高品質の炭です。

備長炭の表面は、金属のように硬く、叩くと金属音を発する。

【余談:樫の木の木刀】

樫のことで思い出したことがあります。

それは、自分が会社に勤めていた頃、樫で作られた木刀で、素振りをしていました。竹刀を使わないのは、木刀は竹刀よりも短く重いので鍛錬用になるからです。

木刀で素振りをすると、姿勢が良くなり、握力が強くなります。自分で決めた位置に、ピタリと木刀を止めることに専念すると、集中力が付いてきました。

一度身に付いた集中力は、いまでも続いています。

1.2. 紀州備長炭の効果

紀州備長炭の説明資料から、効果は次の通りです。

① 有害物質と微生物の吸収

② 赤外線の温熱効果

③ 脱臭

④ 除湿

⑤ マイナスイオンの発生

⑥ 電波の遮断

⑦ 含有ミネラルの放出

1.3. 使用上の注意事項

① 使用前にタワシと流水でよく洗う。絶対に洗剤を使わないこと。

② 飲料水や炊飯に使用する場合は、10分程度煮沸消毒する。

③ 使わない場合は、②の後、ザルに入れて水をよく切り、日陰で乾燥させる。

直接空気に触れないようにラップで巻いて保管する。

2. 紀州備長炭を半年間使用した効果

自分は生まれてからこれまで、水道水を直接飲み、料理に使っていました。浄水器を通した水道水を使ったことはありません。

紀州備長炭入りの水道水を飲み、この水を使って料理をしています。半年が過ぎました。その効果は次の通りです。

① 便秘が改善されつつあります。

② 四月に医者に行ったら採血されました。一週間後に血液検査の結果を聞きましたら、幾つか基準値に入らない項目がありましたが、医者からは『いいですね』と言われました。

③ 妻は、寝汗をかかなくなったそうです。

④ 食事がおいしくなり、なんとなく体調がよさそうです。

3. 飲料水、料理用の水の作り方

3.1. 用意する物

2ℓ入りの容器(なるべく透明)を二本。ザル。タワシ。

夫婦で1日二本の水が必要だからです。

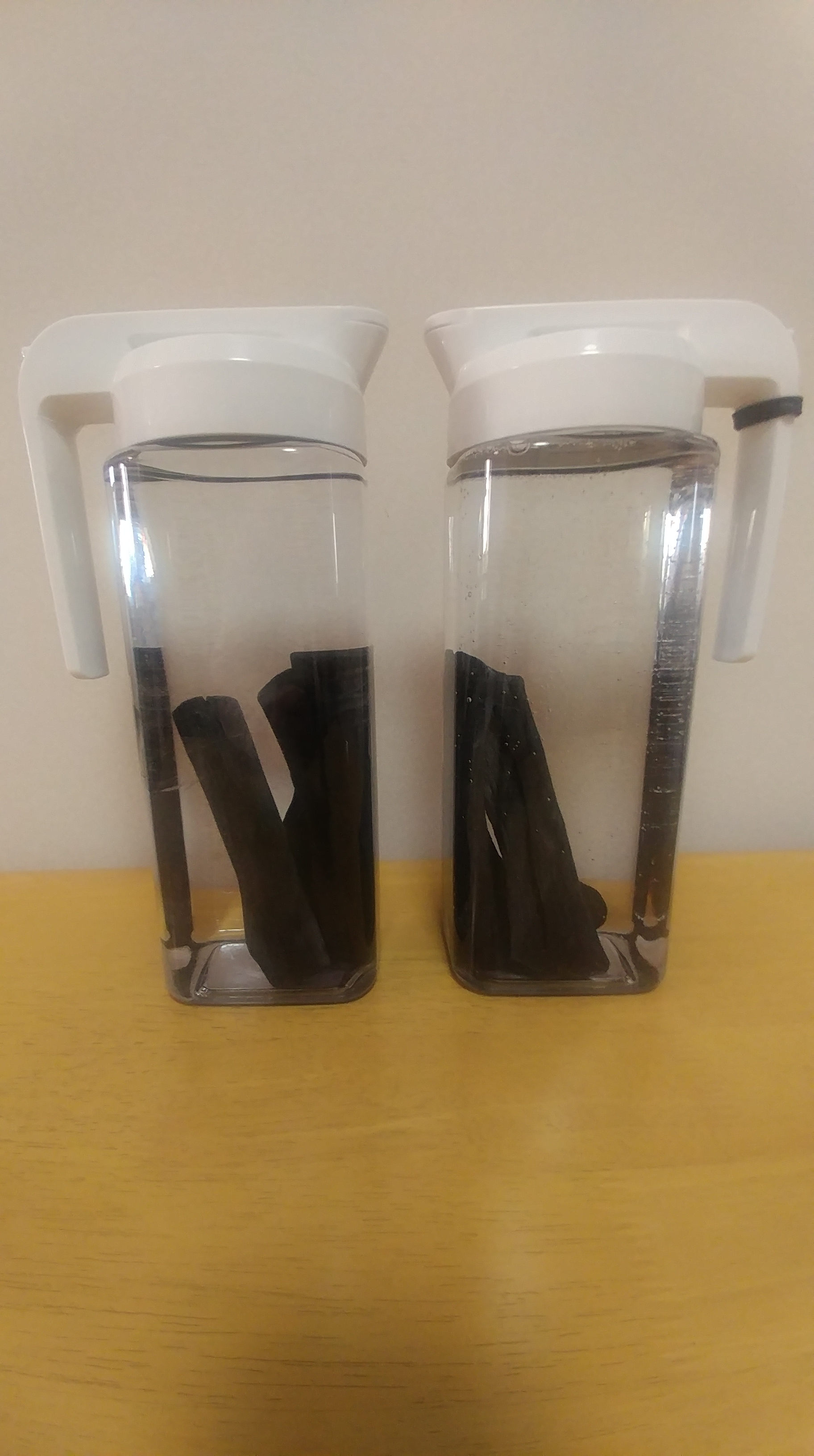

FM0

右側の容器の把手に黒く巻いてあるのは、使用中の容器であることを示します。

3.2. 備長炭の洗浄

① 備長炭(直径2~3cm、長さ15㎝)三本とタワシを用意します。

② 備長炭を、プラスチックのタワシを使って流水で洗います。洗剤を使用しないこと。

③ 鍋に炭と水を入れ、沸騰させます。

④ 沸騰したら10分間、弱火で煮沸消毒します。

⑤ 備長炭をザルに移し、水を切ります。10分間ぐらいで冷えます。

3.3. 備長炭の飲料水を作る

① 2ℓ入りの容器に、先ず水道水を半分ぐらい入れます。

② 煮沸消毒した炭三本を入れます。

そうしますと、容器の表面が傷つき難くなります。

③ 容器に水道水を追加して、満タンにします。

④ 小さな気泡がたくさん出て、約5時間で飲めます。

この気泡が出ている時は、備長炭の性能が維持されています。

⑤ 備長炭は、水道水のカルキ臭や不純物を吸収してくれます。

⑥ 備長炭に含まれるミネラルが水に溶け出し、水をまろやかにします。

3.4. 水の補給

容器の水が無くなれば、水道水で補給する。後は、3.3.項の②、③を繰り返します。

5時間も待てませんので、もう一つの容器の備長炭入りの容器の水を飲みます。

3.5. カルキと備長炭

蛇口から出る水道水が臭うことがあります。これはカルキ臭です。

カルキは、水道水の品質を細菌やウイルスなどの病原菌を殺菌するものです。

このカルキは、昔は固形の「次亜塩素酸カルシウム」でしたが、現在では液状の「次亜塩素酸ナトリウム」だそうです。

雨が降るとか、ダムの放流などで水質が濁るので、水道水に大量のカルキなど投入されます。この時は、水道の蛇口を開けると、カルキ臭がプーンと臭います。

水道水に含まれる塩素などの量が多くなればなるほど、備長炭が塩素などの物質を吸着し、そのぶん備長炭の能力が低下します。その時に備長炭に水を補給しても、気泡の出る量が少なくなります。

なお、カルキ臭を消すには、備長炭を使わないで水道水を煮沸する方法もあります。

3.6 備長炭の洗浄する時期は気泡の出るようすで判断

3.2.項の備長炭の洗浄を半月から20日ぐらいの間隔で行っています。水を補給しても気泡の出がよければ、この間隔を延ばすこともできます。

この間隔に幅があるのは、3.5項のカルキの影響があるからです。

更にこの間隔を広げたければ、浄水器を通した水を用いるとよいでしょう。

4. おいしいご飯の炊き方

4.1. 備長炭の洗浄

3.2.項の備長炭の洗浄と同じことを行います。

白米三合に、使う備長炭は太さが3㎝、長さが7㎝ぐらいのものを二本用意します。

我が家では、大麦、赤米、煎り大豆などを合計で半合ぐらい入れます。その分、白米を減らしています。

4.2. 通常通りの炊飯

炊飯器に洗った白米と、大麦などを入れ、所定の水位まで水道水を注ぎます。その上に、煮沸消毒した備長炭を置きます。適時又は予約してスイッチを入れて炊きます。

4.3. 炊けた後の保温

保温状態でも、備長炭を入れたままにしておくと、炊きたての状態が長く保てます。

4.4. 使用後の対応

備長炭を炊飯器から取り出し、毎回、プラスチックのタワシで水洗いをする。炭の穴に入った白米などを楊子で取り除きます。洗剤を使ないことです。

備長炭をザルに入れて、10分ぐらい乾かし、ラップでくるんで保管します。

5. 備長炭の使用期間

備長炭を半年使っていますが、まだ使えます。

これから梅雨や暑い夏の季節があり、この先どのぐらい使えるかは分かりません。

なお、備長炭の使用期間を短くする要素を幾つか上げます。

① 一日に使う水の量

② 水道水に入っているカルキなどの量

③ 備長炭を洗浄する回数