1. 幸福とは何か

幸福は、心の持ち方で変わります。どのように心で感じるかです。

幸福とは、あなたが現時点で、その場所で、喜べる状態のことだと思います。

「現時点」は現在の時刻、「その場所」はあなたが居る場所や状況のことです。

「喜べる状態」には、次の二種類があります。

一つ目は、五感(見る、聞く、嗅ぐ、食べる・話す、触れる)で感じた気分のいい状態のことです。特に、昔から「口は禍の元」と云われているように、人の悪口を言わないように心がけたいものです。

二つ目は、あなたが「自分がなりたいこと」や「役に立つこと」などを目標に掲げ、努力してその目標を果たしたときの気分のいい状態のことです。

あなた方一人ひとりが、幸福をどう感じるか、幸福になるために何をするか、によって全て異なります。この記事では、共通する考え方をお伝えします。

2. 幸福の構成要素

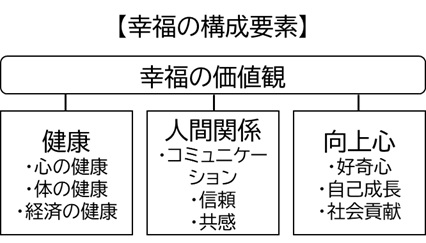

幸福を見つけるには、幸福の構成要素を全体的に把握することです。それを次に図解します。

この図から「幸福の構成要素」は、「幸福の価値観」とその下に三つの「健康」「人間関係」「向上心」があります。

「健康」には、三つの「心の健康」「体の健康」「経済の健康」があります。

「人間関係」には、三つの「コミュニケーション」「信頼」「共感」があります。

「向上心」には、三つの「好奇心」「自己成長」「社会貢献」があります。

2.1 幸福の価値観

先ず、価値観とは何かです。ここでの「価値観」は、芸術品などの物の経済的価値を測るのではなく、この世を生きていくための考え方を指します。

その考え方は、あなたがこの世に存在する価値は何か、何を成すべきか、行動する規範は何か、判断する基準は何か、などの「価値観」のことです。

あなた自身の価値観を明確にすることが大事です。一度決めた価値観が現時点で合わなければ、それを変更すればよいと思います。そこに、あなたの成長があります。

幸福の価値観は、上記の考え方を踏まえ、喜べる「幸福の種」を広げていくことも出来ます。

「幸福の価値観」の基本は、倫理、道徳、法令などに反しないことです。

あなたの育った境遇、家族、経験、社会・文化のつながりなどに応じて、価値観が決められます。時には社会の動きに合わせて価値観を変えることもあります。

社会の動きの一例として、国連が2015年に決めた2030年までに達成する行動計画としてのSDGs(持続可能な開発目標)があります。

前図の「幸福の構成要素」から「幸福の価値観」は、「健康」「人間関係」「向上心」の三つから成り立っています。

2.2. 健康

「幸福の構成要素」図から、健康には、心の健康、体の健康、経済の健康の三つがあります。

① 心の健康

心の健康とは、精神的な病気に罹らず、悩みや苦しみを乗り越えて、やりたいことをやり抜こうとする心の状態のことです。

ストレス(外部の刺激による緊張状態)やスランプ(成果の低下)があっても、そこから抜け出そうとする挑戦をすることが必要です。それには、一人で解決出来ないときは、専門家や医師などに相談することもあるでしょう。

この「心の健康」について、投稿済みの「心の健康」を見てください。

② 体の健康

体の健康とは、体の全ての器官が正常に働き、日常生活に支障のない動きが出来る状態のことです。

時には怪我や病気になることがあります。医師の治療を受け、治してもらうことも大事です。

この「体の健康」について、投稿済みの「体の健康」を見てください。

③ 経済の健康

中国の古典『礼記』に「入るを量りて、出ずるを制す」という言葉があります。

私生活でも経済の健康は、収入を増やし支出を押さえ、将来へ備えることが必要です。

具体的には、収入に見合った生活水準を維持し、貯蓄や資産形成を行って将来の不測の事態や自分の目標達成の資金に備えることが大事です。

収入や貯蓄を増やす、資産形成するには、自分の能力を向上することと、それなりの専門的な知識を備える必要があります。

関連する記事「金の健康」を見てください。

2.3. 人間関係

人間関係は、人と人とのつながりのことです。

人は、生きるために、この人間関係を良くする必要があります。

家庭円満で家が明るく、元気、笑顔で、思いやりをもって対応することが基本だと思います。そうすることによってお互いが幸福に暮らせるつながりを築くことができます。それには、「コミュニケーション」「信頼」「共感」の三つの要素があります。

① コミュニケーション

・コミュニケーションの目的は何か

コミュニケーションの目的は、情報を相手に正確に伝達し、相手がその情報を正確に理解したことを確認し、情報を共有することです。

この情報には、口頭(言葉)、身振り手振り、物品などがあります。

・コミュニケーションの仕組み

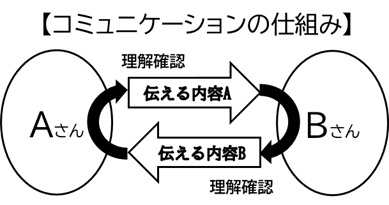

このコミュニケーションの仕組みは、空間を通じて情報のやりとりをすることです。その仕組みを次に図解します。

図のように、Aさんが起点となって「伝える内容A」をBさんに送ります。Bさんは「伝える内容A」を理解確認のため、「伝える内容B」をAさんに送ります。これがコミュニケーションの1節となります。その後、Aさんが理解確認のための「伝える内容A」をBさんに送ります。

このようにコミュニケーションを繰り返して、双方が理解確認をします。「伝える→理解確認」を相互に繰り返すことで、情報の共有ができます。コミュニケーションは、野球のキャッチボールと同じように“相互に情報の受け渡しを繰り返す行為”になります。

でも家庭や友人達などとの間では、時間のある限り会話を楽しく、笑顔でコミュニケーションを続けたいものです。

② 信頼

信頼の基本は、相手に信頼される、相手を信頼するということです。

その信頼とは、約束を守り、誠実に物事に取り組むことが大切となります。

特に、待ち合わせ時間を守るという小さな約束も、きちんと守ることが信頼につながります。

③ 共感

共感とは、他人の考え・主張・感情などを理解し、その気持ちを共有することです。逆に、自分の考え・主張・感情などを相手が理解してくれることにより、交流関係が深まります。

お互いに幸福を分かち合うことも共感の一つです。

●投稿済みの「喜べる心」の記事をみてください。

2.4. 向上心

向上心とは、現状には満足せず、もっと成長したい、より良くなりたい、より良くしたいことに、努力する心の持ち方です。それには「好奇心」「自己成長」「社会貢献」の三つがあります。

① 好奇心

好奇心とは、新しいこと、知りたいこと、見たいこと、やってみたいことなどを見つける感覚(ひらめき)のことです。それをどう取り組むかは別のことです。

好奇心の例。

例1:いつも歩いている道でも、看板、店の陳列、人の流れなどで、新たな発見をすることがあります。

例2:散歩するにも、変わった道を歩くと、新たな発見をすることです。

この好奇心は、勉強でも、仕事でも、家庭でも、好奇心の意識をもつことです。

作家の吉川英治さんは、「自分以外 皆我が師」と言っています。発見の対象となるものは、町の景観、自然の風景、人の話・しぐさなどがあります。、

② 自己成長

自己成長とは、自分が持っている能力を広げたり、高めたりして、新たなことに挑戦できる能力を備えることです。

その一例として、「毎日、新たに生きる」ことです。毎日、新たな目標を見つけて、それを果たすように行動することです。

それには、「喜べる」記事にある「やる気の5C」で取り組んでみてはいかがでしょうか。

③ 社会貢献

社会貢献とは、善きことで他の人や社会のために役に立つことをする活動のことです。これは、事業、ボランティアだけでなく、日常における思いやりも含まれます。

「役に立つこと」とは、そのことを気付くことから始まります。その後は、前掲の「やる気の5C」で行います。

思いやりは、身近なところで起こります。家庭において自発の行動、電車での席を譲るなどがあります。逆に自分が思いやりを受けたら感謝の意を表わすことを忘れないようにしたいものです。

現在の便利さの世の中で、人を思いやるよりも、自己中心の行動が増えています。電車やバスの中でスマホを見るために人を押しやっても無理に空間を作る、歩く人を考えずに速く走行する自転車、無責任なSNS投稿などがあります。

3. 苦しいときに幸福を見つける

苦しいときや悩んでいると、ゆううつになり、心が乱れます。

それが、自分に課せられた試練と思い、解決の糸口を見つけようと心の持ち方を切り替えて見ることも大事です。唄の文句にある「遠くちらちら灯が揺れる」のように、自分が目指す理想の灯を見つけることもあります。

見つけた理想に向けて進むことで心の持ち方が変わってきます。これが幸福なのでしょう。

試練が、自分を成長させてくれるチャンスとなります。

一方、苦しみから抜けきる糸口が見えないときは、その仲立ちをしてくれる人との出会いがあることが不思議です。運がいいのでしょう。そうしますと目標となる「灯」がパットひらめくことが、嬉しいです。

昔の話をします。川口市の病院に入院していた女性がいました。仮にCさんとします。

Cさんと面会ができ、見舞いに行きました。しくしく泣いています。尋ねると、女性の器官が取られて、生きていく気がしないとのことです。「毎日、一つでいいから自分の良いところを見つけたら」と話しました。

一月ほど経って、見舞いに行きました。明るく元気になっていたのに驚きました。

Cさんは、自分が見舞ったときに言われた言葉を、何日か後で思い出し、良いことを見つけ始めたそうです。目が見える、手で食事を食べれる、室内を歩ける、など良いことが次々出てきたそうです。いつの間にか、泣かなくなっているのに気がついたそうです。

Cさんにとっては、良いことを見つけることが苦しみから抜け出す糸口となり、小さな幸福をたくさん見つけたのです。